筋膜リリースの真実!整体視点を交え効果を読み解く

近年になって、筋肉よりも筋膜にアプローチする考えが流行りました。

それが筋膜リリースです。

筋膜リリース法には、ざっくり、

- 徒手療法

- セルフ

の2つ。

実際には筋膜ってまだまだ解明されていませんが、体をほぐすための有効な手段の可能性があります。

ですが、ネットを見てみると、

筋膜の捻じれがすべての元凶だ!みたいな偏った考えにもなっているようです。

結論を言うと、整体では、

実質的に一体となっている筋膜と筋肉を分けることに意味はありません。

その辺りも含め、私の見解を交えながら解説してまいります。

目次

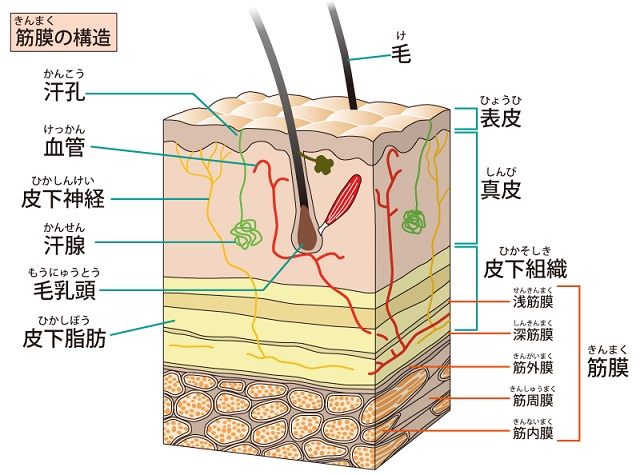

筋膜について

筋膜を一言でいうと、一種の結合組織です。

ちなみに他の結合組織には、

筋肉と骨をつなぐ「腱」とか、

骨と骨をつなぐ「靱帯」とか。

鶏肉を包む白っぽい半透明の膜を思い出してください。

それが筋膜です。

形成し保持する軟部組織の骨格的役割も。

頭のテッペンから爪先までを隈なく包み、全身のボディスーツとも言われてます。

見慣れない漢字の羅列を見ると拒否反応を起こすかもしれませんが、ご安心ください。

筋膜の中の、

「浅筋膜」と「深筋膜」の2つだけがテーマになります。

(整体的に深筋膜以下の膜は深筋膜でまとめてオッケー。)

「浅筋膜」は、

皮膚のすぐ下、皮下組織(主に脂肪)にあり、深筋膜とも繋がっている。

「深筋膜」は、

一本一本の筋繊維を包み込んで筋肉の形成と保持をし一体となっている。

筋肉は筋膜に包まれた筋繊維の集合体ということですね。

「筋・筋膜性」腰痛や頭痛と言われるように、筋膜と筋肉は切り離せない関係です。

ですから筋肉の疲れがそのまま筋膜に影響するということですね。

巷で言われるような、

筋膜の捻じれが原因で筋肉を硬くするという解釈はちょっと違います。

筋膜リリースとは

筋膜リリースとは、

筋膜リリースとは、筋膜の複合体に対して持続的かつ穏やかな圧と伸張(ストレッチ)を施すことによって、筋膜の制限を解除し、長さの最適化、痛みの軽減、機能の向上を目的として行われる徒手療法の1種。

(参考:Efficacy of Myofascial Unwinding and Myofascial Release Technique in a Patient with Somatic Symptoms – A Case Reportより意訳)

簡単に説明すると、筋膜をほぐす方法です。笑

筋膜リリースは以前はセラピスにとって無縁のスキルでした。

しかし!

メディア(2015ためしてガッテンとか)で取り上げられてからトレンドになっている手法です。

(ここは密かにツッコミどころ。)

このリリース法は、

もともとアメリカの理学療法士であるジョン・F・バーンズ氏が考案しました。

- 皮膚をつまみ上げる

- 軽いタッチで通常両手でストレッチする

- 手を広い面にあて皮膚と筋膜を前後に動かす

などを、じ~っくりと時間をかけて行う。

これらは、「浅筋膜」へのアプローチ。

さらに少し圧を加えて「深筋膜」も感じ取りリリースするとの主張もあるのですが、それは眉唾物です。

日頃から基本に忠実に整体をして、

また、勉強し真摯に向き合うほど、

「そんなのわからない」です。

皮膚も、脂肪も、筋肉も、

すべて連動する組織から筋膜だけ感じ取るなんて事実上不可能なんですよ。

例えば、指を皮膚にあてて前後に動かしてみてください。

そうすると皮膚に動く幅があるのは筋膜があるからで、そこで筋膜を感じ取れるという。

(※筋膜は組織間を滑るように動く。)

ですが、同時に皮下組織や筋肉も連動して動いています。

浅筋膜が動くイメージはできても筋膜だけが動いているわけではありませんので。

いかんせんよくわからないことは、それっぽく言ったもん勝ちになりがちです。

(整体あるあるです。)

セルフ筋膜リリースとストレッチの違いは?

セルフ筋膜リリースは、じっくり長めの静的ストレッチです。

ちなみに、

- 静的ストレッチは、筋肉を一方方向に伸ばしてキープ。

- 動的ストレッチは、いろんな方向に動かしながら行う。

「筋膜リリースとストレッチの違い」をググって見ると、

- 筋膜リリース=筋膜を狙う

- ストレッチ=筋肉を狙う

で、どう違うの?

筋膜と筋肉は一体なので別々に狙うなんてことはできません。

でも、ポイントがあります。

筋膜リリースは、

普通にストレッチする感覚よりもじっくり時間をかけてすること。

筋膜にアプローチするには30~90秒以上の持続的な刺激が必要とされています。

筋膜が変化するためにかかる必要時間とお思いください。

リリース法の主張は、

全身繋がるボディスーツに例えられるように、痛みの原因は痛む場所にあるとは限らず、他の離れたところから引っ張られて痛みが出ている場合がある、とのこと。

例えば、足の筋膜がギューッとなっているので肩こりになるとか。

ですから全身的な長めのストレッチが必要ということになります。

先ほどの筋膜リリースの施術でも「じっくり時間をかけて行う」理由ですね。

ですが、

指圧でも体幹のインナーマッスルに効かすのは大変な場合があります。

筋肉の奥深く入り込む筋膜に体の外からの刺激ではそう簡単には届きません。

※ちなみに、テレビで放送され話題になった筋膜リリース注射。

しかし論文によると筋膜と筋肉内に注射した結果、治療効果に差はなかったそうです。

⇒戸田整形外科リウマチ科クリニック:注射による筋膜リリースにはあまり効果がない

では、整体ではどう筋膜に効かすのか?

ストレッチや振動を加える。

外からの刺激は効果的ではないので整体でも体の内から効かす作戦です。

例えば、当オリーブのベース推拿(すいな)の手技に、滾法(こん/ごんほう)があります。

(滾法←ホントはてへん。)

手の甲や前腕をコロコロ転がすのですが、しっかり圧(力)を加えながら圧を抜くことで、体の深部にまで振動が届き筋肉をゆるませます。

推拿の極意が凝縮していると言えるでしょう。

とくに肩甲骨と肩甲骨の間へのダブル斜滾法は、芯まで凝っている方も「それ好き!」ってよく言われるんですよ。

また、叩打法(こうだほう:リズミカルに叩く)やストレッチ法を組み合わせるとオッケー。

ストレッチと振動が筋膜に有効との研究があるので筋膜リリース効果があると考えられます。

ところが!

ところが、ですよ。

それはあくまでも筋膜視点の話。

どういうことかというと、

ストレッチや振動だけではガッチガチの筋肉(コリの塊)はほぐれないのです。

ゆるむきっかけができてからストレッチや振動が効果的に効くんですよ。

日頃からヨガでリリースしている方でもコリコリの方はいっぱいいます。

「その辺りはどこをどう伸ばしてもどうにもならないー!」

って、押し込んでもらってホットするお客さま。

つまり、それは筋膜の問題だけではないということ。

この視点が抜けていると筋膜をほぐせばいいんだ!

と勘違いしてしまいます。

筋膜はがしはNG!

筋膜リリースと混同して「筋膜はがし」と言われたりします。

いわゆる筋膜の癒着を剝がすイメージでしょう。

ですが、筋膜と筋肉は必要だからくっついているわけではがしたらダメなんです。

はがすのではなくて「ほぐす」が正解。

はがれるとそれは一種の肉離れ(←怪我)になってしまいます。

また、ネットでは、

「整体などで強く押すと筋膜がシワになる!」みたいな話もあります。

ですが、初めに筋膜は結合組織とお伝えました。

海外では、「膜」ではなくFascia(ファシア)といわれ、各組織を繋ぐ「接着剤」的なニュアンスです。

コラーゲン・エラスチン・ヒアルロン酸・水分からなり、みずみずしく伸縮可能!

流動的で形状記憶してるんですよ。

ですから押したくらいでシワになりません。

フォームローラーの効果は?

マッサージ効果です。

筋膜リリースローラーとも呼ばれるコロコロアイテム。

コロコロしてリリースされるかというと、研究者の意見では筋膜の性質上、あり得ないそうです。

先ほどもお伝えしましたように、この結合組織は流動的なコラーゲン質なので外圧ではなくストレッチや振動が有効です。

フォームローラーを使うと、

「気持ちいい」「スッキリした」感があるのは単なるマッサージ効果ですね。

フォームローラーでサクッと検索するとアフィリエイターの記事が上位にきているようですし。

あくまでも商品を売るために特化した記事です。

(アマゾンや楽天へのリンクが張ってあるやつ。)

もちろん、本当に参考になる記事もあると思います。

ただ、ポジショントークにやられないようにしてください。

なので当然のことダイエット効果もありません。

マッサージ用品として気持ち良くコロコロしましょう。

まとめ

筋膜リリースは、体をほぐすためのストレッチとして有効な手段の可能性はあります。

ですが、徒手療法としてのリリース法では効果は期待できません。

ご自身でするじっくり長めのストレッチでオッケーです。

得てして流行るトレンド手法は施術者が疲れない楽な手法なんですよね。

そして、

筋膜はまだまだ研究段階でその役割や変化の仕方はわかっていない部分が多いい。

つまりそれが筋膜リリースの真実です。

※筋膜リリースに関して新しい情報があれば追記いたします。

ではでは、最後まで読んでいただきありがとうございました!

オリーブトップページ